Programm

Vortragsprogramm

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuellste Produktentwicklungen aus der Industrie finden in unseren Vorträgen der Scientific Conference und des Forum for Innovation ihren verdienten Platz.

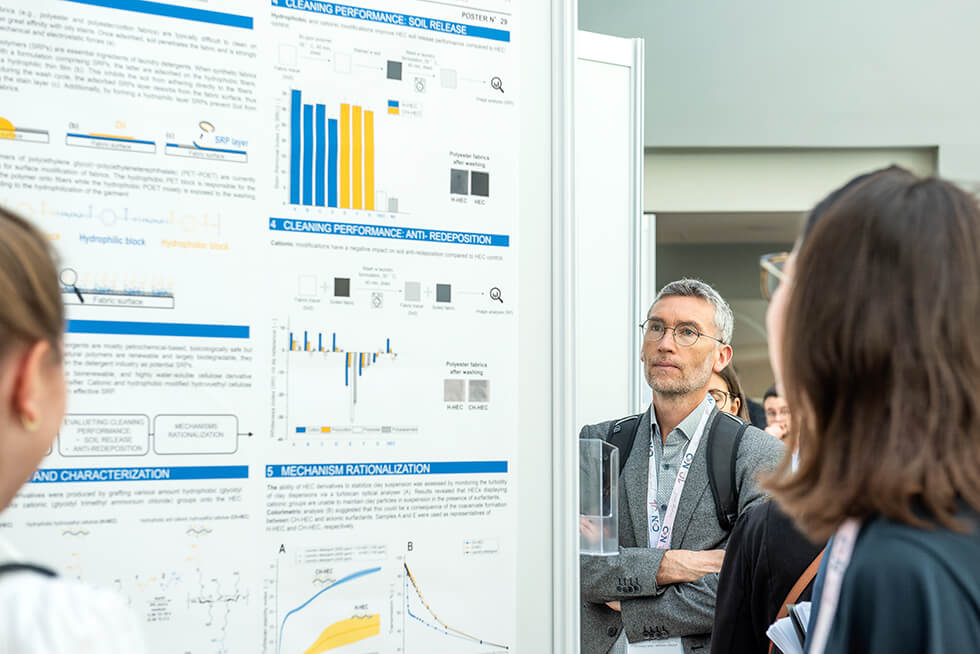

Posterausstellung

Ein besonderer Teil des SEPAWA CONGRESS sind die wissenschaftlichen und anwendungstechnisch orientierten Poster-Ausstellungen in den Kategorien Home Care, Personal Care, Fragrance, Fundamental Research, Packaging und Sustainability.

After Event

Genießen Sie die fantastische Küche unserer Spitzenköche und eine Topunterhaltung bei unserem beliebten After Event.

Get Together

Ein lockeres Beisammensein mit alten Bekannten und neuen Kontakten beim Get-Together des SEPAWA CONGRESS in Berlin.

Vortragsprogramm

European Detergents Conference

20 Jahre EDC – Die Zukunft der Waschmittelchemie

Cosmetic Science Conference

Cosmetic Science: “Reliable Cosmetics for the Future”

SEPAWA Conference

Auch dieses Jahr haben wir zusammen mit den Fachgruppen interessante und viele neue Themen ausgewählt.

Blättern Sie durch das Programm und lassen sich dabei inspirieren.

Posterausstellungen

Posterausstellung

Finden Sie hier Poster zu den Konferenzen:

- Scientific Conference

- European Detergents Conference

- Forum for Innovation

Poster Tours & Awards

Treffen Sie die Poster Presenter für mehr Informationen und besuchen Sie die Poster Award Session der EDC.

Weitere Events

Ausstellung

Im Ausstellungsbereich präsentieren mehr als 300 Firmen die neuesten Produkte, Trends und vielfältiges Know-How.

Jahreshauptversammlung

Für persönliche, korporative oder Fördermitglieder des SEPAWA e.V.

Absolvententreffen TKW

Für Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende der „Technologie der Kosmetika und Waschmittel“